【アライグマ 対策】捕獲の基礎的なポイントを知ろう!(設置方法、餌の選び方など|箱わな、アニマルトラップ)

アライグマ対策として「捕獲」を行う上で、どのような点がポイントか、ご存知でしょうか?

ともすれば、知らず知らずのうちに非効率な捕獲を行ってしまい、「捕獲できない」「さらに被害を受けてしまった・・・」という事態を引き起こしてしまいます。

ここでは、より効率的な捕獲のために

・アライグマの基礎知識

・効率的な捕獲のためのポイント

・捕獲以外の対策

についてご紹介いたします。

<※ご注意※ 記事をお読みになる前にご一読ください。>

・アライグマは「外来生物法」に基づき、「特定外来生物」に指定されており、飼養・運搬・保管等が禁止されています。

駆除を行う場合には、外来生物法に基づく防除の確認又は認定を受けるか、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣駆除による方法があります。 (参考:アライグマ対策 – 環境生活部自然環境局 – 北海道)

・記載された内容はアライグマが捕獲できることを保証するものではありません。

もともと日本にはいなかった外来種(北アメリカ及び周辺地域が原産地)。

もともと日本にはいなかった外来種(北アメリカ及び周辺地域が原産地)。

かわいらしい見た目とは裏腹に、農林水産業、生態系、さらには人間生活にも影響を及ぼすことから、特定外来生物にも指定されています。

雑食で食性の幅も広いこともその理由ですが、繁殖率が高く、1回の出産で平均3~4頭子供を産むとされています。

(参考:アライグマ防除の手引き|環境省 )

トウモロコシも、まるで人間が向いたように綺麗に皮をむいて食べます。木に登るのも得意で、果樹が被害にあうケースもあります。

家畜飼料やサイレージにいたずらをしたり、ひどい場合はラップを破いてしまいます。また、サルモネラ等の感染症を媒介する可能性もあります。

鳥インフルエンザに感染している事例も報告されており、養鶏場でもかなり注意が必要です。

また、在来種のタヌキと競合して、生息状況に影響を与えることも懸念されています。

また、人獣共通感染症を媒介する可能性があるといわれています。

箱のような四角い形をした捕獲用の罠です。

箱のような四角い形をした捕獲用の罠です。

アニマルトラップといわれています。

罠の奥にある踏板部分を踏むと入口の扉がしまって出れなくなる 仕組みです。

主にアライグマやハクビシン、イタチなどの捕獲に使用されます。

<※ご注意※ 以下をお読みになる前にご一読ください。>

・アライグマは「外来生物法」に基づき、「特定外来生物」に指定されており、飼養・運搬・保管等が禁止されています。

駆除を行う場合には、外来生物法に基づく防除の確認又は認定を受けるか、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣駆除による方法があります。 (参考:アライグマ対策 – 環境生活部自然環境局 – 北海道)

・記載された内容はアライグマが捕獲できることを保証するものではありません。

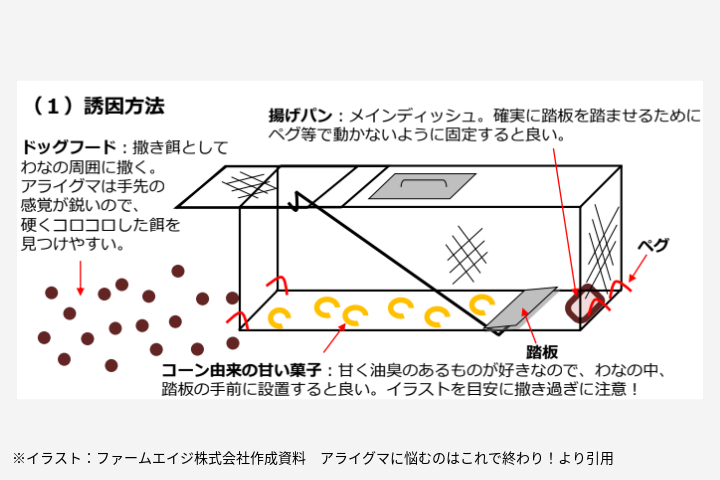

・罠の周囲/ドッグフード:撒き餌として罠の周囲に撒いておきます。アライグマは手先の間隔が鋭いので硬くコロコロした餌を見つけやすいとされています。

・罠の周囲/ドッグフード:撒き餌として罠の周囲に撒いておきます。アライグマは手先の間隔が鋭いので硬くコロコロした餌を見つけやすいとされています。

・罠の奥/揚げパン:確実に踏板を踏ませるためにペグなどで動かないようにするとより効果的。

・罠の中や踏板の手前など/コーン由来の甘いお菓子:甘く油の匂いがあるものを好むとされています。撒きすぎ注意しましょう。

餌の選び方として、肉や魚などの生鮮食品は劣化が早いことや、農作物の使用は被害を助長する危険性があるため、使用を控えましょう。

アライグマは水辺や森林を移動経路として利用するので、足跡がついていないか確認してください。

アライグマは水辺や森林を移動経路として利用するので、足跡がついていないか確認してください。

罠は足跡がある場所の近くに設置しましょう。

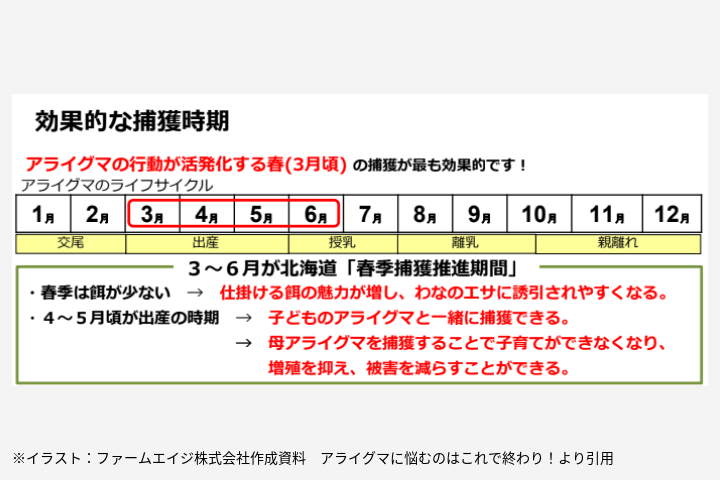

アライグマの行動が活発化する時期をご存じですか?

アライグマの行動が活発化する時期をご存じですか?

作物を植え始める春先が効果的と思われがちですが、3月ごろが最も効果的です。

北海道では、3-6月を「春季捕獲推進期間」としています

(出典:アライグマの春期捕獲について|北海道庁)

理由として、春先は餌が少ないため、仕掛ける餌の魅力が増し、罠の餌に誘引されやすくなります。

また、アライグマは4~5月頃が出産の時期となります。そのため、子供と一緒に捕獲できます。母アライグマが捕獲できれば、増殖を最小限に抑え、被害を減らすことが期待できます。

センサーカメラは、人が操作しなくても自動的に静止画や動画を撮影できるカメラです。

センサーカメラは、人が操作しなくても自動的に静止画や動画を撮影できるカメラです。

アライグマの体温に反応して、自動的にシャッターを切ります。

対策を行う前に、「どれぐらいの個体数がいるのか」「どこから侵入して生きているのか」を把握することで、効率的に対策を講じることができます。

罠を設置している場合は、「設置方法に問題はないか?」「餌だけ取られていないか?」といった点も確認できるので、併用することでより効果的な捕獲が期待できます。

アライグマが電気が流れるワイヤーに触れると、慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させることで、心理的に近寄りにくくさせる対策です。

アライグマが電気が流れるワイヤーに触れると、慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させることで、心理的に近寄りにくくさせる対策です。

家庭菜園から大規模農場まで、幅広く使用されています。地面からの潜り込みを防ぐため、地上からのワイヤー間隔は10cm、15cm、15cm、15cmで設置し、4段張を基本とします。

ともすれば、知らず知らずのうちに非効率な捕獲を行ってしまい、「捕獲できない」「さらに被害を受けてしまった・・・」という事態を引き起こしてしまいます。

ここでは、より効率的な捕獲のために

・アライグマの基礎知識

・効率的な捕獲のためのポイント

・捕獲以外の対策

についてご紹介いたします。

<※ご注意※ 記事をお読みになる前にご一読ください。>

・アライグマは「外来生物法」に基づき、「特定外来生物」に指定されており、飼養・運搬・保管等が禁止されています。

駆除を行う場合には、外来生物法に基づく防除の確認又は認定を受けるか、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣駆除による方法があります。 (参考:アライグマ対策 – 環境生活部自然環境局 – 北海道)

・記載された内容はアライグマが捕獲できることを保証するものではありません。

目次

1.アライグマについて

もともと日本にはいなかった外来種(北アメリカ及び周辺地域が原産地)。

もともと日本にはいなかった外来種(北アメリカ及び周辺地域が原産地)。かわいらしい見た目とは裏腹に、農林水産業、生態系、さらには人間生活にも影響を及ぼすことから、特定外来生物にも指定されています。

雑食で食性の幅も広いこともその理由ですが、繁殖率が高く、1回の出産で平均3~4頭子供を産むとされています。

(参考:アライグマ防除の手引き|環境省 )

2.アライグマによる被害

2-1.野菜や果樹などへの被害

スイカやメロンなどは特徴的で、器用に手を使ってくりぬいたような穴が開いています。トウモロコシも、まるで人間が向いたように綺麗に皮をむいて食べます。木に登るのも得意で、果樹が被害にあうケースもあります。

2-2.牧場などへの畜産業への被害

意外と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、牛などの家畜が飼われている牧場でも被害が起きています。家畜飼料やサイレージにいたずらをしたり、ひどい場合はラップを破いてしまいます。また、サルモネラ等の感染症を媒介する可能性もあります。

鳥インフルエンザに感染している事例も報告されており、養鶏場でもかなり注意が必要です。

2-3.在来種への生態系被害

日本固有の在来種が食べられている事例が多数報告されています。(ニホンザリガニ、カエル、サンショウウオなど)また、在来種のタヌキと競合して、生息状況に影響を与えることも懸念されています。

2-4.人への被害

住居へ侵入し糞尿被害が出ています。また、人獣共通感染症を媒介する可能性があるといわれています。

3.箱わなとは?

箱のような四角い形をした捕獲用の罠です。

箱のような四角い形をした捕獲用の罠です。アニマルトラップといわれています。

罠の奥にある踏板部分を踏むと入口の扉がしまって出れなくなる 仕組みです。

主にアライグマやハクビシン、イタチなどの捕獲に使用されます。

参考商品

4.効率的な捕獲方法とは?

ここでは大きく3つのポイントにまとめています。<※ご注意※ 以下をお読みになる前にご一読ください。>

・アライグマは「外来生物法」に基づき、「特定外来生物」に指定されており、飼養・運搬・保管等が禁止されています。

駆除を行う場合には、外来生物法に基づく防除の確認又は認定を受けるか、鳥獣保護管理法に基づく有害鳥獣駆除による方法があります。 (参考:アライグマ対策 – 環境生活部自然環境局 – 北海道)

・記載された内容はアライグマが捕獲できることを保証するものではありません。

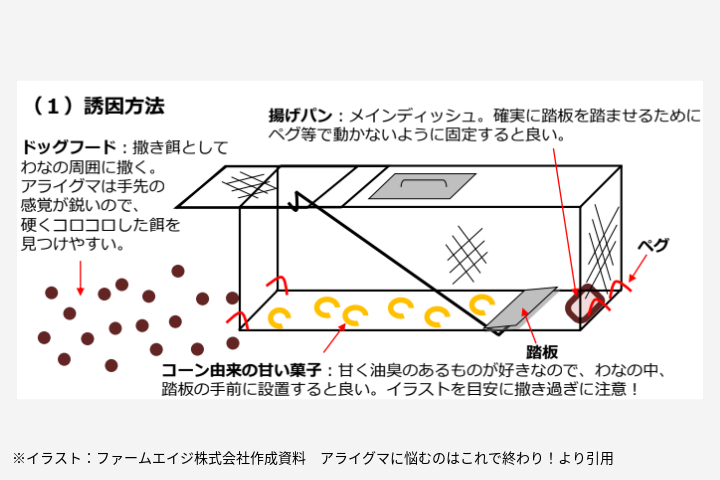

4-1.餌による誘引方法

捕獲罠の周囲や中に、誘引するための餌を使うと効果的です。 ・罠の周囲/ドッグフード:撒き餌として罠の周囲に撒いておきます。アライグマは手先の間隔が鋭いので硬くコロコロした餌を見つけやすいとされています。

・罠の周囲/ドッグフード:撒き餌として罠の周囲に撒いておきます。アライグマは手先の間隔が鋭いので硬くコロコロした餌を見つけやすいとされています。・罠の奥/揚げパン:確実に踏板を踏ませるためにペグなどで動かないようにするとより効果的。

・罠の中や踏板の手前など/コーン由来の甘いお菓子:甘く油の匂いがあるものを好むとされています。撒きすぎ注意しましょう。

餌の選び方として、肉や魚などの生鮮食品は劣化が早いことや、農作物の使用は被害を助長する危険性があるため、使用を控えましょう。

4-2.設置場所を考えましょう

アライグマは水辺や森林を移動経路として利用するので、足跡がついていないか確認してください。

アライグマは水辺や森林を移動経路として利用するので、足跡がついていないか確認してください。罠は足跡がある場所の近くに設置しましょう。

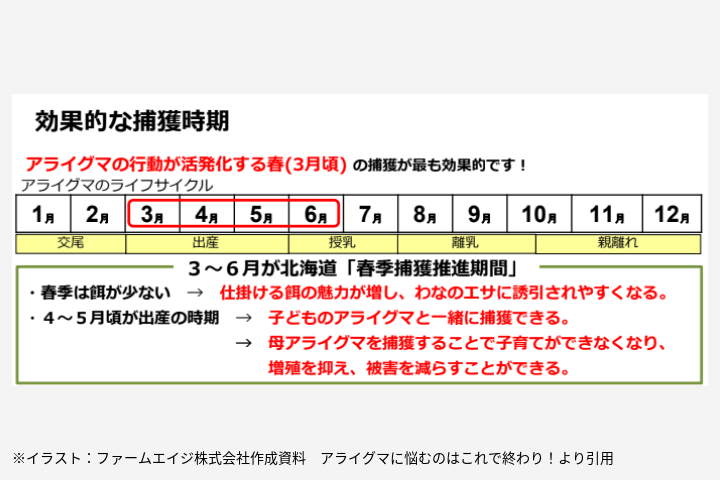

4-3.捕獲時期を考えましょう

アライグマの行動が活発化する時期をご存じですか?

アライグマの行動が活発化する時期をご存じですか?作物を植え始める春先が効果的と思われがちですが、3月ごろが最も効果的です。

北海道では、3-6月を「春季捕獲推進期間」としています

(出典:アライグマの春期捕獲について|北海道庁)

理由として、春先は餌が少ないため、仕掛ける餌の魅力が増し、罠の餌に誘引されやすくなります。

また、アライグマは4~5月頃が出産の時期となります。そのため、子供と一緒に捕獲できます。母アライグマが捕獲できれば、増殖を最小限に抑え、被害を減らすことが期待できます。

5.捕獲以外の対策

捕獲以外にもアライグマの被害を対策する手段があります。5-1.センサーカメラで状況を確認する

センサーカメラは、人が操作しなくても自動的に静止画や動画を撮影できるカメラです。

センサーカメラは、人が操作しなくても自動的に静止画や動画を撮影できるカメラです。アライグマの体温に反応して、自動的にシャッターを切ります。

対策を行う前に、「どれぐらいの個体数がいるのか」「どこから侵入して生きているのか」を把握することで、効率的に対策を講じることができます。

罠を設置している場合は、「設置方法に問題はないか?」「餌だけ取られていないか?」といった点も確認できるので、併用することでより効果的な捕獲が期待できます。

5-2.電気柵などで防除する

アライグマが電気が流れるワイヤーに触れると、慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させることで、心理的に近寄りにくくさせる対策です。

アライグマが電気が流れるワイヤーに触れると、慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させることで、心理的に近寄りにくくさせる対策です。家庭菜園から大規模農場まで、幅広く使用されています。地面からの潜り込みを防ぐため、地上からのワイヤー間隔は10cm、15cm、15cm、15cmで設置し、4段張を基本とします。

参考商品

6.まずはできるところから始めてみましょう

いかがでしたでしょうか?

今回は「箱わな」を使った対策を中心にお話ししましたが、捕獲に対して抵抗や恐怖心を持たれる方も多いかと思います。

電気柵やセンサーカメラなど、捕獲以外の対策も含めて、できるところからはじめてみるのも手段の一つです。

ご不明な点、不安な点がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

全国送料無料でお届け!まずは資料請求からはじめてみる

関連記事