週1回の歩きが”利益”を変える?放牧酪農で儲けるために欠かせない「ファームウォーク入門」

日本で本格的に放牧酪農を取り組んでいる農家は数%と言われており、その中でもファームウォークに取り組んでいる方はさらにごく少数です。

一方、放牧先進国のニュージーランドではファームウォークは昔から習慣化しており、取り組まない農家は少ないといわれています。

この記事では、ファームウォークを実践するメリットとデメリット、実践方法から、経営判断につなげるまでの工程など、ファームウォークに関する基礎的知識をご紹介します。

そもそもファームウォークとは、ニュージーランドで生まれた牧草管理技術の一つです。

そもそもファームウォークとは、ニュージーランドで生まれた牧草管理技術の一つです。

週に一度すべての牧区を歩き、ライジングプレートメーター(以下RPM)を用いて収量調査を行います。

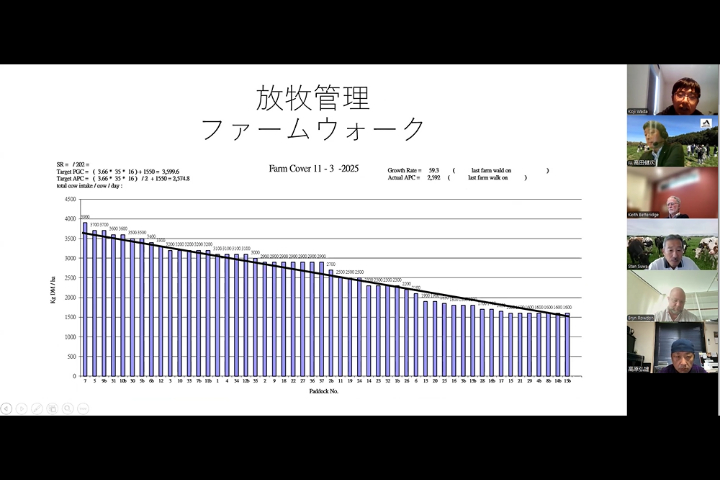

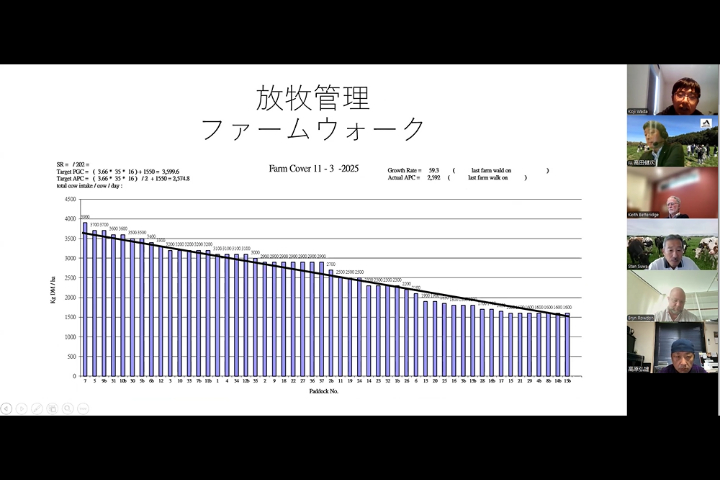

これにより、「今どの牧区に、どれだけ牛が食べれる草があるか」を測定し、フィードウェッジとよばれるグラフを作成して放牧ローテーションや草地管理の判断材料とします。

放牧を主体とするニュージーランドでは、いかに品質の高い牧草をいかに効率よく家畜に与えることができるかが、経営を左右します。

そのため、牧草管理に対する意識が非常に高いことから、ファームウォークが重要視されています。

その他製品は >>>こちら

定期的に草地を見回ることで、草地や家畜の変化に気づきやすくなります。

数値を見てからどう動くかが、結果を左右します。

ファームウォークをこれから始めようとしている方は、放牧に詳しい指導員や放牧コンサルタントに相談しながら進めていくのが良いでしょう。

マップ化しておき、いつ、誰が測定しに行くのかを決めておけると便利です。また、歩くラインも大切です。

例えば、正方形の牧区があったと仮定します。単純にまっすぐ歩くよりも、斜めに歩いたり、ジグザグに歩いた方がより正確な数値が得られます。さらに、水槽やフェンス沿い、裸地などの環境は、数値のバラツキが大きくなる可能性があるので、測定しないようにしましょう。

牧草地を歩きながら、数歩ごとにプレートを草地に突きます。このとき、プレートが地面に対して斜めにならないように突きましょう。

およそ20~40回程度測定したら完了です。kgDM / haも瞬時に計算され、表示されます。

測定データを牧区毎に並び替えて、フィードウェッジを作成します。

測定データを牧区毎に並び替えて、フィードウェッジを作成します。

これにより、不足または過剰な牧区を一目で把握できるようになります。

牧草の品質は刻一刻と変わります。天候や作業状況によっては、行動が遅れる場合がありますが、なるべくスピード感ある判断と行動が求められます。

例えば、草が伸びすぎている場合は、掃除刈りをする または ロールにするなどが検討できます。

草が足りない場合、牧区の移動を早める または 補助的な飼料を検討するなどの対策が取れます。

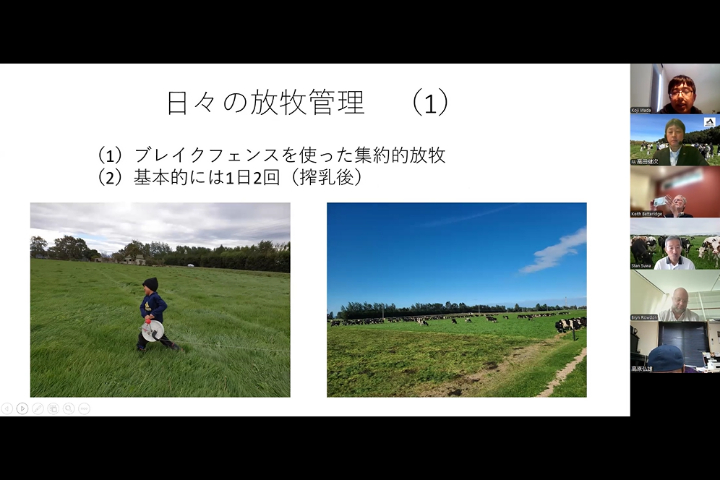

弊社が協力しているニュージーランド北海道酪農協力プロジェクトにておいて、「ファームウォーク」をテーマにディスカッションを行った事例から引用いたします。

弊社が協力しているニュージーランド北海道酪農協力プロジェクトにておいて、「ファームウォーク」をテーマにディスカッションを行った事例から引用いたします。

記事全文は >>> こちら

このように「見ただけで終わる」状態では、ファームウォークは効果を発揮しません。

一方、放牧先進国のニュージーランドではファームウォークは昔から習慣化しており、取り組まない農家は少ないといわれています。

この記事では、ファームウォークを実践するメリットとデメリット、実践方法から、経営判断につなげるまでの工程など、ファームウォークに関する基礎的知識をご紹介します。

目次

1.ニュージーランド酪農では必須項目?ファームウォークとは

そもそもファームウォークとは、ニュージーランドで生まれた牧草管理技術の一つです。

そもそもファームウォークとは、ニュージーランドで生まれた牧草管理技術の一つです。週に一度すべての牧区を歩き、ライジングプレートメーター(以下RPM)を用いて収量調査を行います。

これにより、「今どの牧区に、どれだけ牛が食べれる草があるか」を測定し、フィードウェッジとよばれるグラフを作成して放牧ローテーションや草地管理の判断材料とします。

放牧を主体とするニュージーランドでは、いかに品質の高い牧草をいかに効率よく家畜に与えることができるかが、経営を左右します。

そのため、牧草管理に対する意識が非常に高いことから、ファームウォークが重要視されています。

その他製品は >>>こちら

2.なぜ日本でファームウォークは普及しないのか?

なぜ、日本で普及していないのか、大まかなメリットとデメリットを整理してみました。・メリット

・数値に基づいた経営判断が可能に

勘に頼るのではなく、実測値から「今、どの牧区をどのように利用するべきか」を判断できます。・チームでの情報共有がしやすい

数値化やグラフによる可視化で、情報共有や作業の分担、人材育成にも役立ちます。また外部コンサルタントに自身の牧場を説明する際にも役立つでしょう。・自身の目で見て現場をしっかりと確認できる

アナログな手段ではありますが、放牧農家にとって、草は重要な餌であり、草地はその餌を育む環境といえます。定期的に草地を見回ることで、草地や家畜の変化に気づきやすくなります。

・デメリット

・歩いて確認する手間がある

作業員の確保や、習慣化されるまで継続力が求められます。・プレートメーターの導入コスト

長期的には経営効率に貢献できるものの、特に放牧を始めたばかりの方にとっては少し高額な場合があります。・数値を見て判断できる意思決定と実行

ファームウォークは測定して終わりではありません。数値を見てからどう動くかが、結果を左右します。

ファームウォークをこれから始めようとしている方は、放牧に詳しい指導員や放牧コンサルタントに相談しながら進めていくのが良いでしょう。

3.ファームウォークのやり方

それでは、実際にどのようにファームウォークを行えば良いのか、ご説明します。3-1. 測定する牧区と歩くラインを確認

まずは、測定する牧区をある程度リストアップしておきましょう。マップ化しておき、いつ、誰が測定しに行くのかを決めておけると便利です。また、歩くラインも大切です。

例えば、正方形の牧区があったと仮定します。単純にまっすぐ歩くよりも、斜めに歩いたり、ジグザグに歩いた方がより正確な数値が得られます。さらに、水槽やフェンス沿い、裸地などの環境は、数値のバラツキが大きくなる可能性があるので、測定しないようにしましょう。

3-2. ライジングプレートメーターで測定

事前に取説を確認し、必要に応じてカリブレーションを行ってください。牧草地を歩きながら、数歩ごとにプレートを草地に突きます。このとき、プレートが地面に対して斜めにならないように突きましょう。

およそ20~40回程度測定したら完了です。kgDM / haも瞬時に計算され、表示されます。

3-3 牧区ごとの測定値をグラフ化(フィードウェッジの作成)

測定データを牧区毎に並び替えて、フィードウェッジを作成します。

測定データを牧区毎に並び替えて、フィードウェッジを作成します。これにより、不足または過剰な牧区を一目で把握できるようになります。

3-4. 意思決定と即行動

ファームウォークはここからが重要です。牧草の品質は刻一刻と変わります。天候や作業状況によっては、行動が遅れる場合がありますが、なるべくスピード感ある判断と行動が求められます。

例えば、草が伸びすぎている場合は、掃除刈りをする または ロールにするなどが検討できます。

草が足りない場合、牧区の移動を早める または 補助的な飼料を検討するなどの対策が取れます。

4.ファームウォークの成功事例と失敗事例

弊社が協力しているニュージーランド北海道酪農協力プロジェクトにておいて、「ファームウォーク」をテーマにディスカッションを行った事例から引用いたします。

弊社が協力しているニュージーランド北海道酪農協力プロジェクトにておいて、「ファームウォーク」をテーマにディスカッションを行った事例から引用いたします。記事全文は >>> こちら

成功:高原牧場(北海道天塩町)のケース

高原牧場では、ファームウォークを導入したことで放牧効率が向上し、収益が大幅にアップしました。 週1回の測定と情報共有が、「草を捨てない」「牛を迷わせない」運用につながったとのことです。失敗:ポプラファーム(ニュージーランド)

一方、ニュージーランドのポプラファームでは、測定データを収集していたにも関わらず、意思決定と行動が遅れたことで約40万ドルの減収となりました。このように「見ただけで終わる」状態では、ファームウォークは効果を発揮しません。

5.まとめ|ファームウォークは「経営者の目」を育てる

放牧をより高効率・高品質にするためには、感覚だけに頼らない管理が必要です。

ファームウォークは、誰でも始められる一歩でありながら、その効果は非常に大きい取り組みです。

まずは週に一度、牧場を歩いて草を「見える化」することから始めてみませんか?

効率的なファームウォークのやり方や放牧全体に関するアドバイスもできますので、迷ったり、困ったことがあればお気軽にご相談ください。

全国送料無料でお届け!まずは資料請求からはじめてみる