【放牧 やり方】粗放牧と集約放牧の違いは?どちらを選べばよい?

放牧といえば、草地などの広い場所でのびのびと放牧するイメージが一般的かもしれませんが、

家畜の種類や頭数、放牧できる草地の面積や人員などの条件によって、そのスタイルは様々です。

今回は、

広い草地で放牧する「粗放牧」と、

大牧区を細かく区切る「小牧区(集約放牧)」に焦点を当てて、

それぞれの特徴や導入する際に検討すべきポイントなどをご紹介します。

同じ家畜を放牧するスタイルですが、牧区(ぼっく)の分け方に違いがあります。

同じ家畜を放牧するスタイルですが、牧区(ぼっく)の分け方に違いがあります。

牧区とは、家畜を放牧させるために区切ったエリア(空間)を意味します。 電気柵や金網、バラ線などを設置して区切られていることが多いです。

・関連記事:【放牧 やり方】放牧農家必見!放牧のメリットを最大限に活かす「牧区」とは?

広大な草地の中で放牧するスタイルです。

広大な草地の中で放牧するスタイルです。

大牧区放牧(だいぼっくほうぼく)とも呼ばれます。牛たちは自分の意志で自由な場所に行って、草を食んだり、休息したりできます。

草地の外周は電気柵や金網で囲まれており、1牧区あたりの面積は数ha~数十haと広大です。

先ほどの粗放牧と異なり、草地をいくつかの牧区(ぼっく)に区切って、放牧するスタイルです。

先ほどの粗放牧と異なり、草地をいくつかの牧区(ぼっく)に区切って、放牧するスタイルです。

草が徐々になくなってきたころを見計らって、次の牧区に移動して、草の食べ残しがないようローテーションさせていく方式です。

1牧区あたりの面積は1ha未満になる場合もあります。

粗放牧は、金網などのフェンスや恒久電気柵で、ぐるっと一周 放牧地を囲みます。

粗放牧は、金網などのフェンスや恒久電気柵で、ぐるっと一周 放牧地を囲みます。

集約放牧は、フェンスで囲まれた牧区をさらに、移動電気柵などで区切っていきます。面積や頭数、草地の状況にあわせて、区切る面積を調整します。

従って、集約放牧のほうが、柵への投資額は基本的に大きくなります。

その他製品は >>>こちら

牛舎から放牧地を行き来するための「通路」を意味します。

牛舎から放牧地を行き来するための「通路」を意味します。

意外と見落とされがちな点ですが、粗放牧、集約放牧のどちらも整備が必要です。

なぜなら、家畜はもちろん、人やトラクターなどの重機も往来するため、ぬかるみが発生(泥濘化)しやすくなります。

放置しすぎてしまうと、トラクターの作業性が低下してしまいます。そればかりか、乳房炎などの疾病の原因や蹄病に掛かってしまうリスクがあります。

特に搾乳牛が乳房炎になってしまうと、経営に影響を与えてしまいます。

単なる道ととらえず、牧道を整備・改善することで、結果的に、牧場全体への利益をもたらすことが期待できます。

・参考記事 【牧場のぬかるみ対策】牧道の施工方法・費用は?骨材は?基礎知識を知ろう

頭数に対して面積が広すぎると、草の食べ残しが起きてしまい、株化しやすくなってしまいます。

頭数に対して面積が広すぎると、草の食べ残しが起きてしまい、株化しやすくなってしまいます。

株化が多くなると草量のバランスが悪くなってしまうため、掃除刈りなどの手間が発生してしまいます。

集約放牧の場合、基本的に限られた面積の草を活用するので、食べ残しも少なく、草地管理はきめ細かくできます。

但し、ライジングプレートメーターで草量を測定したり、測定値をもとに移動する牧区を決断するなど、判断や修練が必要になってきます。

その他製品は >>>こちら

・参考記事 【放牧農家必見】牧草おすすめ3選!(種類、選び方から管理方法まで解説)

頭数や草地面積などの条件によって異なりますので、ご自身の牧場の状況や、目指す経営方針と照らし合わせて考える必要があります。

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。

高原様の実体験や声を取材し、どのような改善や取り組みを行い、どのように経営改善されたかを数値に至るまでまとめた一冊です。

詳細はこちら>>>デジタルカタログコーナー

放牧のメリットを最大限に引き出すために、最も基本となる部分を要約した一冊です。

放牧のメリットを最大限に引き出すために、最も基本となる部分を要約した一冊です。

【放牧 面積】放牧には広い面積が必要? 大牧区と小牧区から考えるメリットとデメリット 放牧地の柵だけでなく、草地改良から牛群改良、牧道やゲートの配置に至るまで、基礎的な情報を集約しています。

これから放牧に取り組む方はもちろん、既に取り組んでいただいてる方にも、ご自身の牧場を見直す気づきのきっかけになるかと思います。

詳細はこちら>>>デジタルカタログコーナー

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。

放牧における牧草地の利用効率と酪農経営の採算性向上を目的として、平成26 年8月から2年間のプロジェクトとして開始した後、

道内4地域の調査対象農家の追跡調査を行うため、プロジェクトを平成30年3月まで延長しました。

その後2戸の調査対象農家を対象としたフォローアップ調査・実証、オンラインセミナーの開催など放牧普及を実践する取組です。

詳細はこちら>>>NZ北海道酪農協力プロジェクト

いかがでしょうか。

いかがでしょうか。

大牧区と小牧区のどちらにも共通するポイントは、

「草量と頭数のバランスをとること」です。

バランスをとるためには、数値化が必要です。

牧場の草地や頭数などの数値に基づいて、最適な放牧スタイルを検討しましょう。

まずは小規模のパドック放牧からスタートするのも、手段の一つでしょう。

よくわからなかった点や、迷っていることがありましたら、まずは一度、お気軽にお問合せください。

家畜の種類や頭数、放牧できる草地の面積や人員などの条件によって、そのスタイルは様々です。

今回は、

広い草地で放牧する「粗放牧」と、

大牧区を細かく区切る「小牧区(集約放牧)」に焦点を当てて、

それぞれの特徴や導入する際に検討すべきポイントなどをご紹介します。

目次

1.粗放牧と集約放牧の違い

同じ家畜を放牧するスタイルですが、牧区(ぼっく)の分け方に違いがあります。

同じ家畜を放牧するスタイルですが、牧区(ぼっく)の分け方に違いがあります。牧区とは、家畜を放牧させるために区切ったエリア(空間)を意味します。 電気柵や金網、バラ線などを設置して区切られていることが多いです。

・関連記事:【放牧 やり方】放牧農家必見!放牧のメリットを最大限に活かす「牧区」とは?

1-1.粗放牧(そほうぼく)とは

広大な草地の中で放牧するスタイルです。

広大な草地の中で放牧するスタイルです。大牧区放牧(だいぼっくほうぼく)とも呼ばれます。牛たちは自分の意志で自由な場所に行って、草を食んだり、休息したりできます。

草地の外周は電気柵や金網で囲まれており、1牧区あたりの面積は数ha~数十haと広大です。

1-2.集約放牧(しゅうやくほうぼく)とは

先ほどの粗放牧と異なり、草地をいくつかの牧区(ぼっく)に区切って、放牧するスタイルです。

先ほどの粗放牧と異なり、草地をいくつかの牧区(ぼっく)に区切って、放牧するスタイルです。草が徐々になくなってきたころを見計らって、次の牧区に移動して、草の食べ残しがないようローテーションさせていく方式です。

1牧区あたりの面積は1ha未満になる場合もあります。

2.粗放牧と集約放牧のメリット・デメリット

ここでは大まかなポイントをご説明します。2-1.柵への投資

粗放牧は、金網などのフェンスや恒久電気柵で、ぐるっと一周 放牧地を囲みます。

粗放牧は、金網などのフェンスや恒久電気柵で、ぐるっと一周 放牧地を囲みます。集約放牧は、フェンスで囲まれた牧区をさらに、移動電気柵などで区切っていきます。面積や頭数、草地の状況にあわせて、区切る面積を調整します。

従って、集約放牧のほうが、柵への投資額は基本的に大きくなります。

参考商品

その他製品は >>>こちら

3-2.牧道の整備

牛舎から放牧地を行き来するための「通路」を意味します。

牛舎から放牧地を行き来するための「通路」を意味します。意外と見落とされがちな点ですが、粗放牧、集約放牧のどちらも整備が必要です。

なぜなら、家畜はもちろん、人やトラクターなどの重機も往来するため、ぬかるみが発生(泥濘化)しやすくなります。

放置しすぎてしまうと、トラクターの作業性が低下してしまいます。そればかりか、乳房炎などの疾病の原因や蹄病に掛かってしまうリスクがあります。

特に搾乳牛が乳房炎になってしまうと、経営に影響を与えてしまいます。

単なる道ととらえず、牧道を整備・改善することで、結果的に、牧場全体への利益をもたらすことが期待できます。

・参考記事 【牧場のぬかるみ対策】牧道の施工方法・費用は?骨材は?基礎知識を知ろう

2-3.草地管理

頭数に対して面積が広すぎると、草の食べ残しが起きてしまい、株化しやすくなってしまいます。

頭数に対して面積が広すぎると、草の食べ残しが起きてしまい、株化しやすくなってしまいます。株化が多くなると草量のバランスが悪くなってしまうため、掃除刈りなどの手間が発生してしまいます。

集約放牧の場合、基本的に限られた面積の草を活用するので、食べ残しも少なく、草地管理はきめ細かくできます。

但し、ライジングプレートメーターで草量を測定したり、測定値をもとに移動する牧区を決断するなど、判断や修練が必要になってきます。

参考商品

その他製品は >>>こちら

・参考記事 【放牧農家必見】牧草おすすめ3選!(種類、選び方から管理方法まで解説)

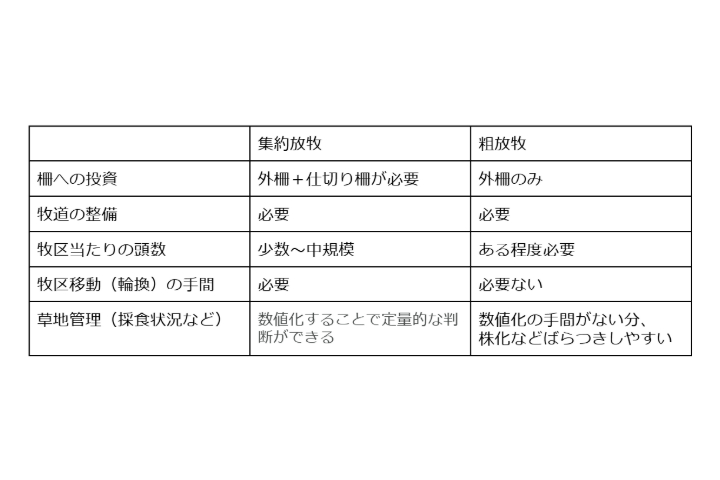

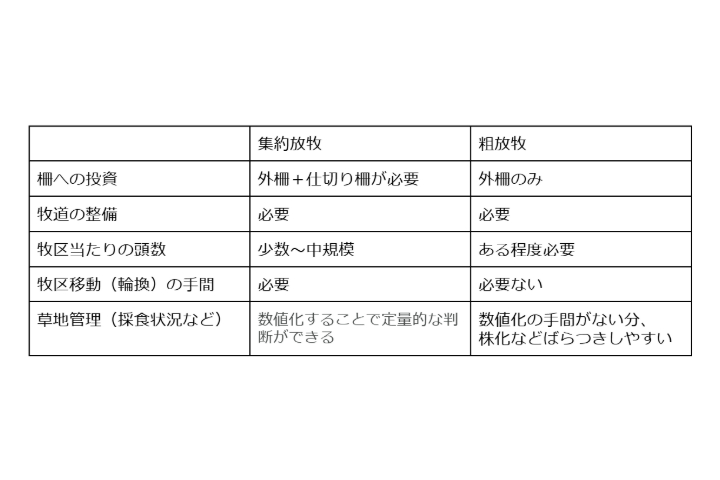

3.メリット・デメリットのまとめ

粗放牧と集約放牧のメリットデメリットについて、おおまかにまとめると以下のようになります。頭数や草地面積などの条件によって異なりますので、ご自身の牧場の状況や、目指す経営方針と照らし合わせて考える必要があります。

4.(無料)放牧で成功するために 参考資料

4-1.高原牧場物語

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。高原様の実体験や声を取材し、どのような改善や取り組みを行い、どのように経営改善されたかを数値に至るまでまとめた一冊です。

詳細はこちら>>>デジタルカタログコーナー

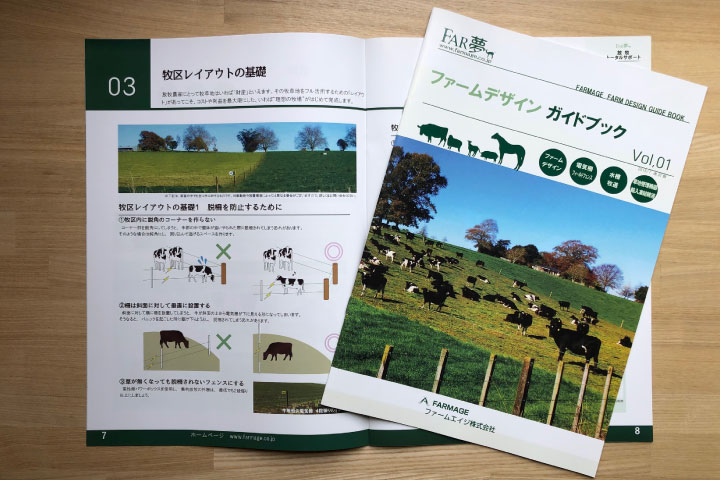

4-2.放牧デザインカタログ

放牧のメリットを最大限に引き出すために、最も基本となる部分を要約した一冊です。

放牧のメリットを最大限に引き出すために、最も基本となる部分を要約した一冊です。【放牧 面積】放牧には広い面積が必要? 大牧区と小牧区から考えるメリットとデメリット 放牧地の柵だけでなく、草地改良から牛群改良、牧道やゲートの配置に至るまで、基礎的な情報を集約しています。

これから放牧に取り組む方はもちろん、既に取り組んでいただいてる方にも、ご自身の牧場を見直す気づきのきっかけになるかと思います。

詳細はこちら>>>デジタルカタログコーナー

4-3.NZ北海道酪農協力プロジェクト ウェブセミナー(録画・記事)

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。放牧における牧草地の利用効率と酪農経営の採算性向上を目的として、平成26 年8月から2年間のプロジェクトとして開始した後、

道内4地域の調査対象農家の追跡調査を行うため、プロジェクトを平成30年3月まで延長しました。

その後2戸の調査対象農家を対象としたフォローアップ調査・実証、オンラインセミナーの開催など放牧普及を実践する取組です。

詳細はこちら>>>NZ北海道酪農協力プロジェクト

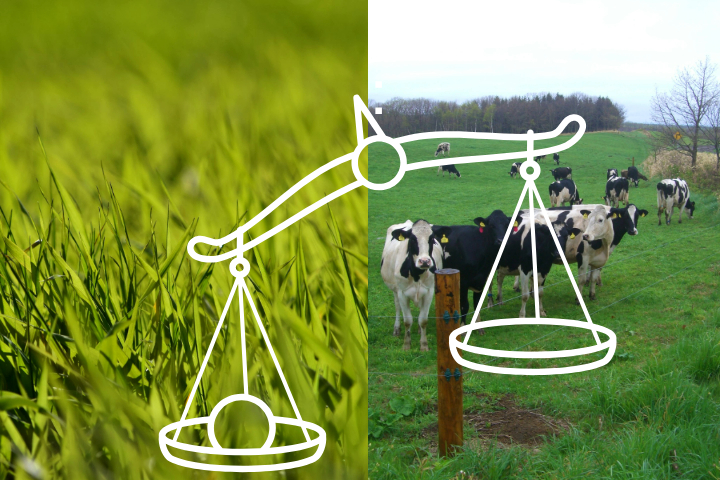

5.(まとめ)面積の大小ではなく、草量と頭数のバランスがとれているかが大切

いかがでしょうか。

いかがでしょうか。大牧区と小牧区のどちらにも共通するポイントは、

「草量と頭数のバランスをとること」です。

バランスをとるためには、数値化が必要です。

牧場の草地や頭数などの数値に基づいて、最適な放牧スタイルを検討しましょう。

まずは小規模のパドック放牧からスタートするのも、手段の一つでしょう。

よくわからなかった点や、迷っていることがありましたら、まずは一度、お気軽にお問合せください。

関連記事