【 電気柵 効果 】電気柵は効果がない?失敗しないためのポイントをご紹介

今や電気柵は、中山間地の野生動物対策だけでなく、都市圏の家庭菜園にも使われるまでに普及してきました。

インターネットショップやホームセンターなどでも販売されており、誰でも手軽に購入・設置ができるようになりました。

その一方で、仕組みなどの基礎的な情報が把握しきれないまま、半ば自作のようになってしまい、

うまくいかないというお問合せを受けることがあります。

ここでは、

・電気柵の仕組

・効果的に設置するためのポイント

・設置から収穫までを追いかけた事例

についてもご紹介します。

電気柵(でんきさく)とは、動物に慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させて、動物の心理的バリヤー(警戒心)により柵に近寄り難くさせる柵のことです。

電気柵(でんきさく)とは、動物に慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させて、動物の心理的バリヤー(警戒心)により柵に近寄り難くさせる柵のことです。

これにより強いショックに驚いた動物は、その後心理的に柵に近寄りにくくなります。

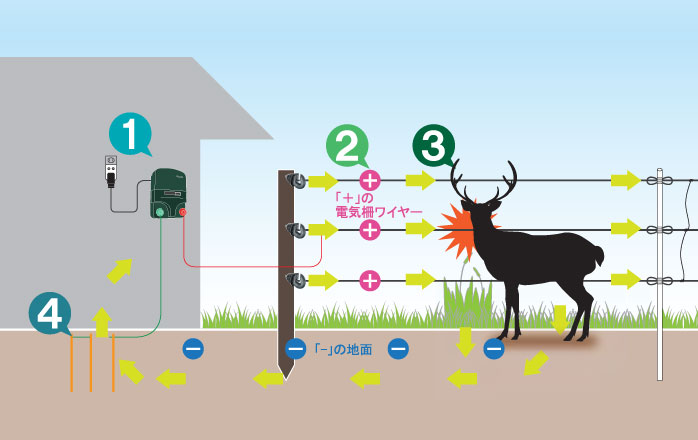

「+」の電気柵ワイヤーと「-」の地面の両方に触れて初めてショックが発生するので、スズメなどが止まってもショックは受けません。

地面に立つ動物が電気柵ワイヤーに接触したときに電気柵の回路が成立し、動物はショックを受けます。

(電気柵の回路を成立させる「スイッチ」の役割になります)地面から生えた植物などが触れた場合も回路が成立しますので、電気は流れ、漏電してしまいます。

例えば、畑を荒らすイノシシ対策をしたいとなると、対象動物はイノシシになります。

パドックで牛を放牧させたいとなると、対象動物はウシになります。

それぞれ対象動物ごとに、柵の仕様が異なります。対象動物ごとに適正な仕様で設置しないと、柵の効果は発揮できません。

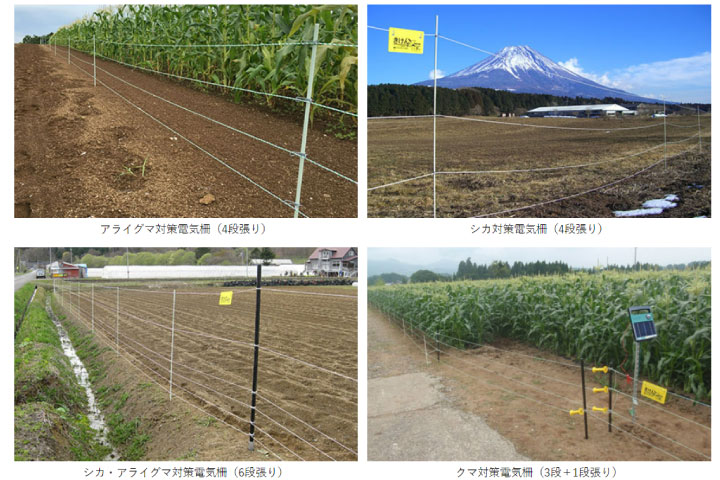

例えば、シカ対策の簡易電気柵であれば、2mのポールを使って、ワイヤーを3段張で設置します。

アライグマ対策の簡易電気柵であれば、90cmのポールを使って、ワイヤーを4段張で設置します。

このように、使う商品も設置の方法も対象動物によって、大きく異なります。

(家畜の放牧の場合は、月齢によっても異なる場合があります)

対象動物が複数の場合、それぞれに対応した柵の仕様を検討する必要があります。

例えば、シカ、アライグマ兼用の簡易電気柵の場合は6段張を標準としています。

いくつかの原因が考えられます。

いくつかの原因が考えられます。

アースが不足している、設置場所が乾燥している、ワイヤーと支柱の接触、雑草との接触、ワイヤーの巻きつけが甘い、本器の故障などが考えられます。

以下の記事を参考に、問題点を確認し、見つかった場合は即座に解消しましょう。

【電気柵 動かない トラブル】原因は機械?それとも柵?(よくある間違った設置事例)

その他製品は >>>こちら

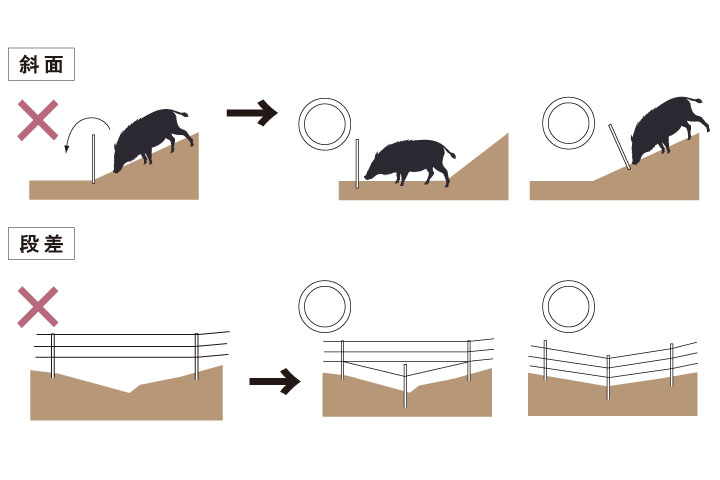

例えば、斜面から電気柵までの距離が近いと、乗り越えられたり、電気ショックに驚いた動物の逃げ場が失われて柵を壊されたりしてしまう恐れがあります。

例えば、斜面から電気柵までの距離が近いと、乗り越えられたり、電気ショックに驚いた動物の逃げ場が失われて柵を壊されたりしてしまう恐れがあります。

平地でない場合には、電気柵の下に隙間ができたり、高さが不十分な部分が生じることがあります。

特に柵の下に隙間があると、動物は柵の下を掘ったり、くぐったりして、侵入しようとするので注意が必要です。

測定の結果によって、どこに問題があるのかを判断するための材料になります。

たとえば、各本器のマニュアルに記載している最大電圧に近い数字(AN90Sの場合は7500V)が出ていれば、本器は正常ということになります。

たとえば、各本器のマニュアルに記載している最大電圧に近い数字(AN90Sの場合は7500V)が出ていれば、本器は正常ということになります。

そうなると、柵のどこか漏電や、アース不足などの問題が起きている可能性が考えられます。

その他製品は >>>こちら

より出力の強い本器に変更する、段数を追加するなどの手段もありますが、一度侵入できるとわかってしまうと、無理やりにでも侵入する個体もいます。

こうした状況にならないよう、日頃から電気柵を適切に管理することが重要になります。

どのような点が成功し、失敗したのか、センサーカメラの撮影結果なども交えてご紹介します。

トウモロコシはほぼ全量(300本)収穫できたそうです。

トウモロコシはほぼ全量(300本)収穫できたそうです。

9月に電池交換を忘れてしまったため、ブドウに少し被害が出てしまいましたが、それでも早期収穫で10kgほどとれたそうです。

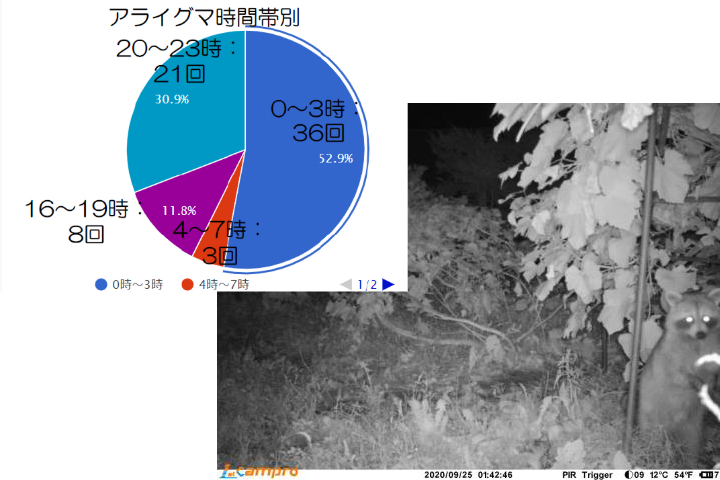

時間帯別でみると、20時から早朝3時までの人気のない時間帯が8割を占めていました。

時間帯別でみると、20時から早朝3時までの人気のない時間帯が8割を占めていました。

10月以降は、ブドウの熟した匂いを察知してか、ほぼ毎日のようにアライグマが撮影されていました。

また、電気柵を回収した後に、収穫から漏れたトウモロコシを狙ってか、頻繁に出没しているのもカメラを撮影したことでわかりました。

電池交換をし忘れていたため、一部被害を受けてしまったが、電気柵は投資額以上の効果があった!

電池交換をし忘れていたため、一部被害を受けてしまったが、電気柵は投資額以上の効果があった!

センサーカメラの結果にはとても驚いた。自分は知らなかったが、こんなに動物が頻繁に来ていたのかと驚いた。

インターネットショップやホームセンターなどでも販売されており、誰でも手軽に購入・設置ができるようになりました。

その一方で、仕組みなどの基礎的な情報が把握しきれないまま、半ば自作のようになってしまい、

うまくいかないというお問合せを受けることがあります。

ここでは、

・電気柵の仕組

・効果的に設置するためのポイント

・設置から収穫までを追いかけた事例

についてもご紹介します。

目次

1.電気柵とは

1-1.電気柵とは

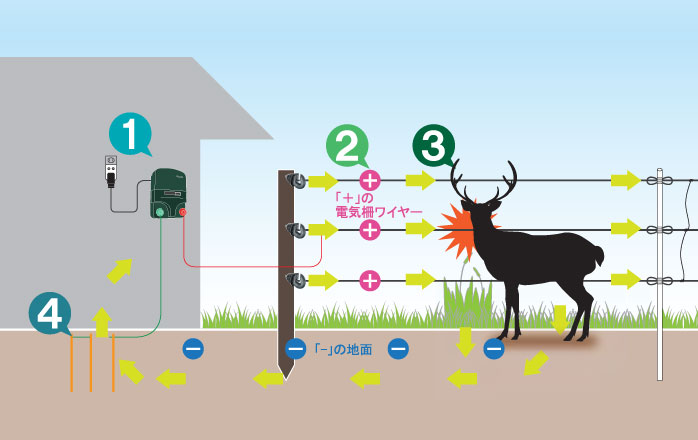

電気柵(でんきさく)とは、動物に慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させて、動物の心理的バリヤー(警戒心)により柵に近寄り難くさせる柵のことです。

電気柵(でんきさく)とは、動物に慣れることのない痛み(電気ショック)を経験させて、動物の心理的バリヤー(警戒心)により柵に近寄り難くさせる柵のことです。1-2.なぜ?電気柵は効果があるのか

動物が電気柵ワイヤーに触れることで、電気が動物の体を通って地面に流れ、アースから本器へ流れる電気柵の回路が成立します。これにより強いショックに驚いた動物は、その後心理的に柵に近寄りにくくなります。

「+」の電気柵ワイヤーと「-」の地面の両方に触れて初めてショックが発生するので、スズメなどが止まってもショックは受けません。

地面に立つ動物が電気柵ワイヤーに接触したときに電気柵の回路が成立し、動物はショックを受けます。

(電気柵の回路を成立させる「スイッチ」の役割になります)地面から生えた植物などが触れた場合も回路が成立しますので、電気は流れ、漏電してしまいます。

2.効果のない電気柵とは?改善すべきポイントも解説

2-1.対象動物にあった柵になっていない

対象動物とは、柵を使用する動物種を意味します。例えば、畑を荒らすイノシシ対策をしたいとなると、対象動物はイノシシになります。

パドックで牛を放牧させたいとなると、対象動物はウシになります。

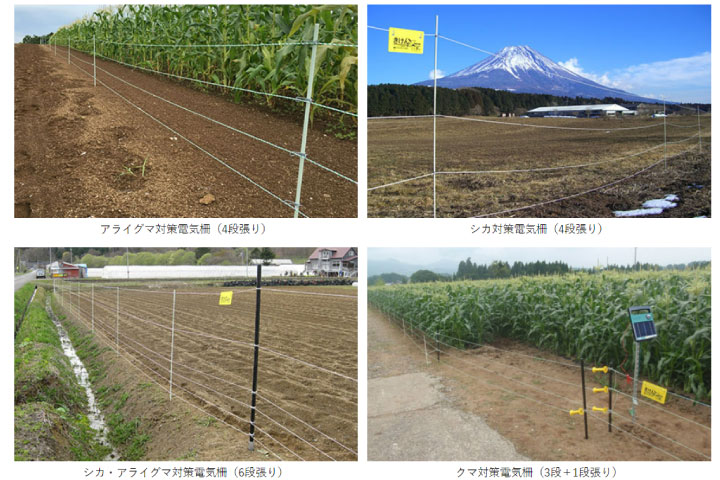

それぞれ対象動物ごとに、柵の仕様が異なります。対象動物ごとに適正な仕様で設置しないと、柵の効果は発揮できません。

例えば、シカ対策の簡易電気柵であれば、2mのポールを使って、ワイヤーを3段張で設置します。

アライグマ対策の簡易電気柵であれば、90cmのポールを使って、ワイヤーを4段張で設置します。

このように、使う商品も設置の方法も対象動物によって、大きく異なります。

(家畜の放牧の場合は、月齢によっても異なる場合があります)

対象動物が複数の場合、それぞれに対応した柵の仕様を検討する必要があります。

例えば、シカ、アライグマ兼用の簡易電気柵の場合は6段張を標準としています。

2-2.適切に電気が流れていない

いくつかの原因が考えられます。

いくつかの原因が考えられます。アースが不足している、設置場所が乾燥している、ワイヤーと支柱の接触、雑草との接触、ワイヤーの巻きつけが甘い、本器の故障などが考えられます。

以下の記事を参考に、問題点を確認し、見つかった場合は即座に解消しましょう。

【電気柵 動かない トラブル】原因は機械?それとも柵?(よくある間違った設置事例)

参考商品

その他製品は >>>こちら

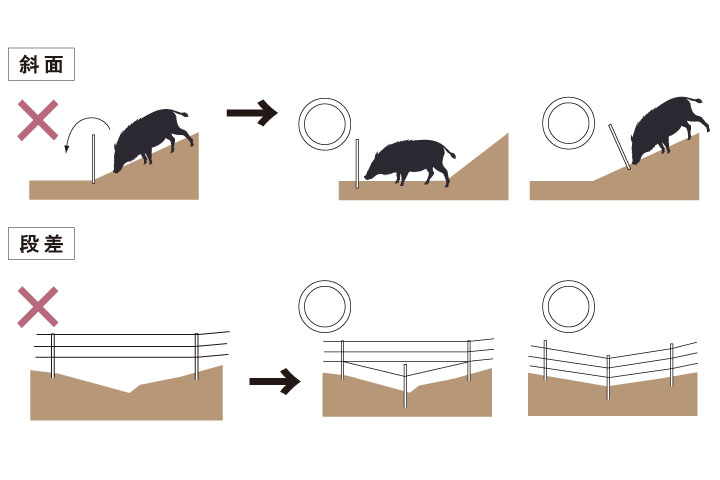

2-3.設置方法に問題がある

例えば、斜面から電気柵までの距離が近いと、乗り越えられたり、電気ショックに驚いた動物の逃げ場が失われて柵を壊されたりしてしまう恐れがあります。

例えば、斜面から電気柵までの距離が近いと、乗り越えられたり、電気ショックに驚いた動物の逃げ場が失われて柵を壊されたりしてしまう恐れがあります。平地でない場合には、電気柵の下に隙間ができたり、高さが不十分な部分が生じることがあります。

特に柵の下に隙間があると、動物は柵の下を掘ったり、くぐったりして、侵入しようとするので注意が必要です。

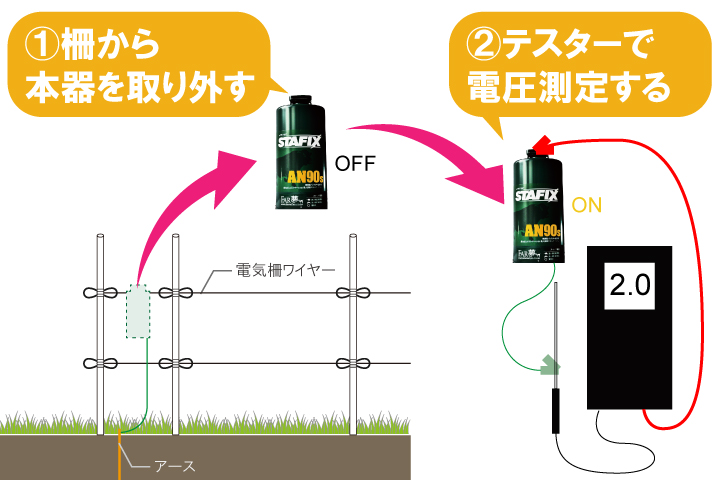

2-4.本器やアースに問題がある

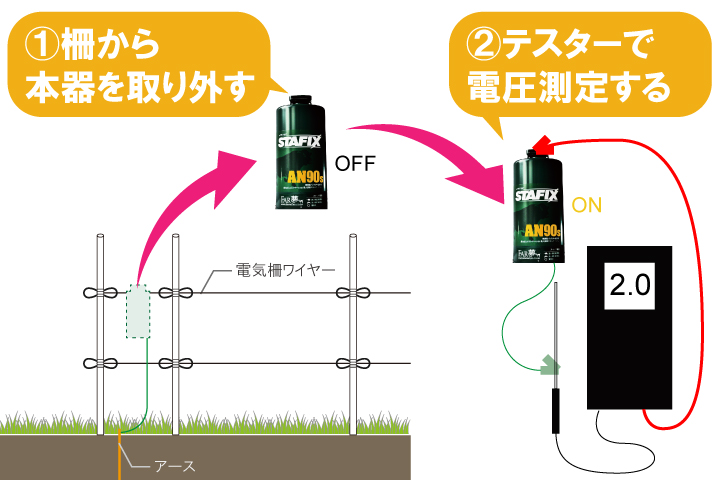

本器をワイヤー、アースから取り外し、電気柵用のテスターで本器単体の電圧を計測できます。以下のイメージを参考にしてください。測定の結果によって、どこに問題があるのかを判断するための材料になります。

たとえば、各本器のマニュアルに記載している最大電圧に近い数字(AN90Sの場合は7500V)が出ていれば、本器は正常ということになります。

たとえば、各本器のマニュアルに記載している最大電圧に近い数字(AN90Sの場合は7500V)が出ていれば、本器は正常ということになります。 そうなると、柵のどこか漏電や、アース不足などの問題が起きている可能性が考えられます。

その他製品は >>>こちら

2-5.動物に「慣れ」が生じてしまっている

電気柵への「慣れ」が生じた動物を電気柵で防除するのは、非常に難しいです。より出力の強い本器に変更する、段数を追加するなどの手段もありますが、一度侵入できるとわかってしまうと、無理やりにでも侵入する個体もいます。

こうした状況にならないよう、日頃から電気柵を適切に管理することが重要になります。

3.電気柵の導入事例(センサーカメラとの併用)

2020年に、当別町内でアライグマ対策の電気柵を設置~収穫に至るまでを追いかけた事例をご紹介します。どのような点が成功し、失敗したのか、センサーカメラの撮影結果なども交えてご紹介します。

・(はじめに)昨年家庭菜園に大きな被害が発生

自家消費用で2019年300本植えたトウモロコシは半分の150本しか収穫ができず、ブドウも15kg以上穫れていたが2019年はほぼ0だったそうです。・(収穫結果)

トウモロコシはほぼ全量(300本)収穫できたそうです。

トウモロコシはほぼ全量(300本)収穫できたそうです。9月に電池交換を忘れてしまったため、ブドウに少し被害が出てしまいましたが、それでも早期収穫で10kgほどとれたそうです。

・(センサーカメラの結果)

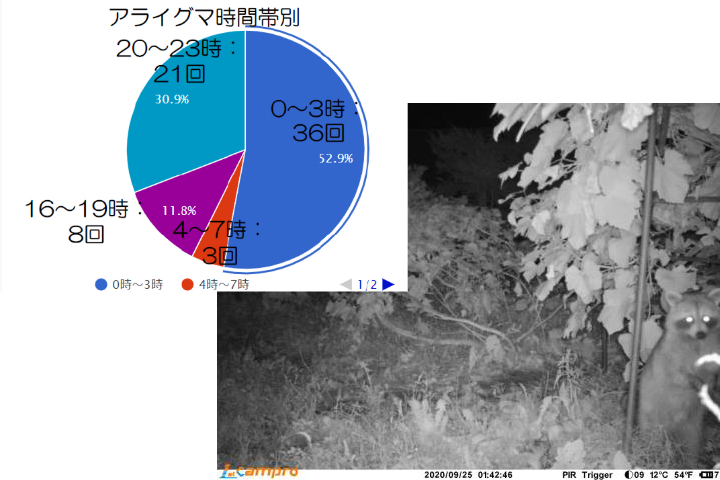

遠隔で画像を確認できる「ファームキャプチャー」を活用。 時間帯別でみると、20時から早朝3時までの人気のない時間帯が8割を占めていました。

時間帯別でみると、20時から早朝3時までの人気のない時間帯が8割を占めていました。10月以降は、ブドウの熟した匂いを察知してか、ほぼ毎日のようにアライグマが撮影されていました。

また、電気柵を回収した後に、収穫から漏れたトウモロコシを狙ってか、頻繁に出没しているのもカメラを撮影したことでわかりました。

・(お客様の感想)

電池交換をし忘れていたため、一部被害を受けてしまったが、電気柵は投資額以上の効果があった!

電池交換をし忘れていたため、一部被害を受けてしまったが、電気柵は投資額以上の効果があった!センサーカメラの結果にはとても驚いた。自分は知らなかったが、こんなに動物が頻繁に来ていたのかと驚いた。

4.まとめ

いかがでしょうか。電気柵の効果を発揮できるかどうかは「適切な設置と維持管理」に掛かっています。

「電気柵を設置しているのに効かない…」と感じたときは、原因をひとつずつ丁寧にチェックし、改善することで効果を発揮することができます。

とはいえ、定期的な管理というのは手間、と感じる方も多いかと思います。

設置方法や資材選定を工夫ことで、管理の手間を軽減するノウハウもありますので、お気軽にご相談ください。

全国送料無料でお届け!まずは資料請求からはじめてみる