米の価格高騰が畜産農家にもたらす影響とは?——いま、放牧がカギになる理由

最近「米」の話題が連日メディアをにぎわせていますね。

2025年4月現在、全国平均で米の価格は1俵(60kg)あたり4000円台に突入し、上昇の勢いが止まりません。

お米は私たちの食卓に欠かせない主食ですが、実はこの価格高騰が、畜産農家の経営にも大きな打撃を与えていることをご存じでしょうか?

本記事の中では、畜産農家がうけている影響や、放牧の可能性、実践事例などをご紹介します。

お米には大きく分けて2種類あります。

お米には大きく分けて2種類あります。

食用米:私たちが日常的に食べている白米や玄米

飼料米:牛や豚、鶏など家畜のえさとして使われる専用の米

本来、飼料米は余剰米の有効活用策として普及してきましたが、近年は国の補助金制度も後押しし、積極的に作付けする農家が増えていました。

しかし、昨今の米価上昇に伴い、「飼料米よりも食用米に切り替えた方が利益が出る」と判断する農家が続出。これにより、飼料米の供給量が全国的に減少傾向にあります。

しかも現在は、飼料米に限らず、牧草ロール、配合飼料、輸入トウモロコシといった他の飼料も軒並み値上がりしており、畜産農家の経営はますます厳しくなってきています。

ここでは主なポイントをご説明します。

ここでは主なポイントをご説明します。

自給飼料の確保:放牧地の草を活用し、外部からの飼料購入量を減らせる

家畜の健康増進:自由に運動できることでストレスが軽減され、病気のリスクも減る

農家の省力化:牛舎の清掃や給餌の手間が軽減される

放牧には多くのメリットがありますが、専門知識や家畜のコントロール、なにより継続的な草地管理が必要になってきます。

特に、これから取り組まれる方は、知識を持った放牧の専門家と連携してからスタートした方が良いでしょう。

電気柵やフェンス:放牧地の草を活用し、外部からの飼料購入量を減らせる

電気柵やフェンス:放牧地の草を活用し、外部からの飼料購入量を減らせる

給水設備:自由に運動できることでストレスが軽減され、病気のリスクも減る

日除けなどの設備:牛舎の清掃や給餌の手間が軽減される

上記以外に、放牧をするための面積が必要になります。

ただ、単に広ければいい、狭い環境ではできないというわけではありません、大切なのは、頭数と面積(牛が食べる草の量や品質)のバランスがとれていることです。

44頭の繁殖牛を飼養されているこちらの農家さん。もともとは、運動不足を防ぐ目的で、狭いスペースにパドックを設けて放牧を行っていました。

44頭の繁殖牛を飼養されているこちらの農家さん。もともとは、運動不足を防ぐ目的で、狭いスペースにパドックを設けて放牧を行っていました。

しかし、地域の過疎化が進む中で目にとまったのが、増え続ける耕作放棄地。これを有効活用しようと、思い切って放牧地を広げる取り組みをスタートされました。

耕作放棄地の放牧で得られた主なメリットとしては、粗飼料の自給率がアップし、放牧によって、飼料の大部分をまかなえるようになりました。

耕作放棄地の放牧で得られた主なメリットとしては、粗飼料の自給率がアップし、放牧によって、飼料の大部分をまかなえるようになりました。

また、牛たちが自然に運動することで、「削蹄の手間とコストが軽減」され、牛舎掃除頻度も減ったということでした。

さらに、周囲の農家さんからも「景観が良くなったね」と好評を得ているそうです。

これまで牛舎内での飼育が中心だったという、宮崎県の和牛繁殖農家さん。

これまで牛舎内での飼育が中心だったという、宮崎県の和牛繁殖農家さん。

以前から「牛たちにももっと自然な環境でのびのびと過ごしてほしい」という思いがあり、アニマルウェルフェアを意識した飼育への関心を強く持たれていました。

その第一歩として始められたのが、繁殖メス牛のためのパドック放牧です。牛たちが自由に動き回れる環境をつくるため、まずは電気柵の設置を決意されました。

その他製品は >>>こちら

電気柵の設置は今回が初めてでしたが、二人で作業を行い、約1時間弱で無事に設置が完了しました。(周囲100mほど)

現在の放牧エリアに加え、将来的には隣接する耕作放棄地も整備して、より広い放牧地にしていきたいという構想もあるとのこと。

牛たちの健康と快適さをさらに追求する取り組みが進んでいきそうです。

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。

高原様の実体験や声を取材し、どのような改善や取り組みを行い、どのように経営改善されたかを数値に至るまでまとめた一冊です。

詳細はこちら>>>高原牧場物語

放牧地の柵だけでなく、草地改良から牛群改良、牧道やゲートの配置に至るまで、基礎的な情報を集約しています。

これから放牧に取り組む方はもちろん、既に取り組んでいただいてる方にも、ご自身の牧場を見直す気づきのきっかけになるかと思います。

放牧地の柵だけでなく、草地改良から牛群改良、牧道やゲートの配置に至るまで、基礎的な情報を集約しています。

これから放牧に取り組む方はもちろん、既に取り組んでいただいてる方にも、ご自身の牧場を見直す気づきのきっかけになるかと思います。

詳細はこちら>>>放牧デザインカタログ

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。

放牧における牧草地の利用効率と酪農経営の採算性向上を目的として、平成26 年8月から2年間のプロジェクトとして開始した後、

道内4地域の調査対象農家の追跡調査を行うため、プロジェクトを平成30年3月まで延長しました。

その後2戸の調査対象農家を対象としたフォローアップ調査・実証、オンラインセミナーの開催など放牧普及を実践する取組です。

詳細はこちら>>>NZ北海道酪農協力プロジェクト

もちろん、放牧がすべてを解決できるわけではありませんが、

私たち一人ひとりも、こうした現状に目を向けながら、日々の食生活を見直していくことが求められているのかもしれません。

2025年4月現在、全国平均で米の価格は1俵(60kg)あたり4000円台に突入し、上昇の勢いが止まりません。

お米は私たちの食卓に欠かせない主食ですが、実はこの価格高騰が、畜産農家の経営にも大きな打撃を与えていることをご存じでしょうか?

本記事の中では、畜産農家がうけている影響や、放牧の可能性、実践事例などをご紹介します。

目次

1.飼料米と食用米——その違いと今起きていること

お米には大きく分けて2種類あります。

お米には大きく分けて2種類あります。食用米:私たちが日常的に食べている白米や玄米

飼料米:牛や豚、鶏など家畜のえさとして使われる専用の米

本来、飼料米は余剰米の有効活用策として普及してきましたが、近年は国の補助金制度も後押しし、積極的に作付けする農家が増えていました。

しかし、昨今の米価上昇に伴い、「飼料米よりも食用米に切り替えた方が利益が出る」と判断する農家が続出。これにより、飼料米の供給量が全国的に減少傾向にあります。

2.餌不足に陥る畜産農家——牧草の価格も高止まり

飼料米の供給が減少すれば、当然ながらそれを仕入れていた畜産農家は影響を受けます。しかも現在は、飼料米に限らず、牧草ロール、配合飼料、輸入トウモロコシといった他の飼料も軒並み値上がりしており、畜産農家の経営はますます厳しくなってきています。

3.対策の一手は「放牧」? 自然を活かす飼養法の見直し

このような状況の中、再び注目されているのが「放牧」による飼養です。3-1.放牧のメリットとは?

ここでは主なポイントをご説明します。

ここでは主なポイントをご説明します。自給飼料の確保:放牧地の草を活用し、外部からの飼料購入量を減らせる

家畜の健康増進:自由に運動できることでストレスが軽減され、病気のリスクも減る

農家の省力化:牛舎の清掃や給餌の手間が軽減される

放牧には多くのメリットがありますが、専門知識や家畜のコントロール、なにより継続的な草地管理が必要になってきます。

特に、これから取り組まれる方は、知識を持った放牧の専門家と連携してからスタートした方が良いでしょう。

3-2.放牧をはじめるために必要なものは?

電気柵やフェンス:放牧地の草を活用し、外部からの飼料購入量を減らせる

電気柵やフェンス:放牧地の草を活用し、外部からの飼料購入量を減らせる給水設備:自由に運動できることでストレスが軽減され、病気のリスクも減る

日除けなどの設備:牛舎の清掃や給餌の手間が軽減される

上記以外に、放牧をするための面積が必要になります。

ただ、単に広ければいい、狭い環境ではできないというわけではありません、大切なのは、頭数と面積(牛が食べる草の量や品質)のバランスがとれていることです。

3-3.放牧を導入した実践事例をご紹介

飼料米の影響を理由に導入された方ではありませんが、ここでは2件の和牛農家さんの事例をご紹介します。耕作放棄地放牧/長崎県/和牛繁殖農家

44頭の繁殖牛を飼養されているこちらの農家さん。もともとは、運動不足を防ぐ目的で、狭いスペースにパドックを設けて放牧を行っていました。

44頭の繁殖牛を飼養されているこちらの農家さん。もともとは、運動不足を防ぐ目的で、狭いスペースにパドックを設けて放牧を行っていました。しかし、地域の過疎化が進む中で目にとまったのが、増え続ける耕作放棄地。これを有効活用しようと、思い切って放牧地を広げる取り組みをスタートされました。

耕作放棄地の放牧で得られた主なメリットとしては、粗飼料の自給率がアップし、放牧によって、飼料の大部分をまかなえるようになりました。

耕作放棄地の放牧で得られた主なメリットとしては、粗飼料の自給率がアップし、放牧によって、飼料の大部分をまかなえるようになりました。また、牛たちが自然に運動することで、「削蹄の手間とコストが軽減」され、牛舎掃除頻度も減ったということでした。

さらに、周囲の農家さんからも「景観が良くなったね」と好評を得ているそうです。

パドック放牧/宮崎県/和牛繁殖農家

これまで牛舎内での飼育が中心だったという、宮崎県の和牛繁殖農家さん。

これまで牛舎内での飼育が中心だったという、宮崎県の和牛繁殖農家さん。以前から「牛たちにももっと自然な環境でのびのびと過ごしてほしい」という思いがあり、アニマルウェルフェアを意識した飼育への関心を強く持たれていました。

その第一歩として始められたのが、繁殖メス牛のためのパドック放牧です。牛たちが自由に動き回れる環境をつくるため、まずは電気柵の設置を決意されました。

参考商品

その他製品は >>>こちら

電気柵の設置は今回が初めてでしたが、二人で作業を行い、約1時間弱で無事に設置が完了しました。(周囲100mほど)

現在の放牧エリアに加え、将来的には隣接する耕作放棄地も整備して、より広い放牧地にしていきたいという構想もあるとのこと。

牛たちの健康と快適さをさらに追求する取り組みが進んでいきそうです。

4.その他——放牧の実践事例や関連情報

以下以外にも、放牧セミナーやオンライン相談なども承っております。お気軽にご相談ください。4-1.高原牧場物語

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。

NZ北海道酪農協力プロジェクトを経て、見事に経営を改善し、農林水産大臣賞を受賞するにまで至った放牧酪農サクセスストーリー。高原様の実体験や声を取材し、どのような改善や取り組みを行い、どのように経営改善されたかを数値に至るまでまとめた一冊です。

詳細はこちら>>>高原牧場物語

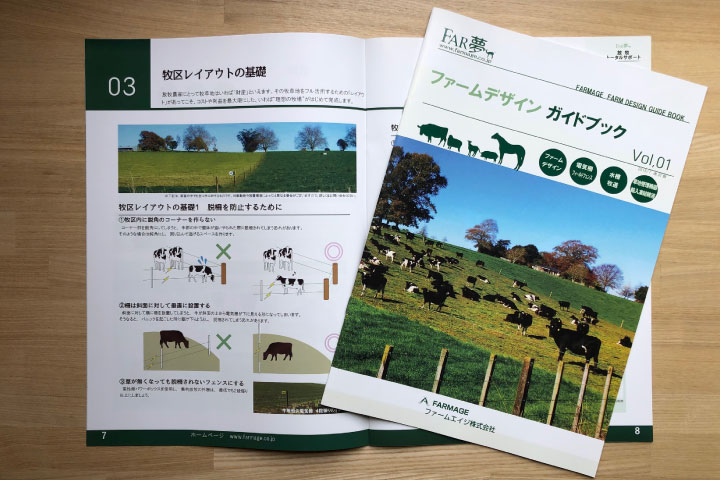

4-2.放牧デザインカタログ

放牧のメリットを最大限に引き出すために、最も基本となる部分を要約した一冊です。 放牧地の柵だけでなく、草地改良から牛群改良、牧道やゲートの配置に至るまで、基礎的な情報を集約しています。

これから放牧に取り組む方はもちろん、既に取り組んでいただいてる方にも、ご自身の牧場を見直す気づきのきっかけになるかと思います。

放牧地の柵だけでなく、草地改良から牛群改良、牧道やゲートの配置に至るまで、基礎的な情報を集約しています。

これから放牧に取り組む方はもちろん、既に取り組んでいただいてる方にも、ご自身の牧場を見直す気づきのきっかけになるかと思います。詳細はこちら>>>放牧デザインカタログ

4-3.NZ北海道酪農協力プロジェクト ウェブセミナー(録画・記事)

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。

ニュージーランド政府、フォンテラ社、ファームエイジ株式会社による取り組みで、北海道とホクレンが協力しています。放牧における牧草地の利用効率と酪農経営の採算性向上を目的として、平成26 年8月から2年間のプロジェクトとして開始した後、

道内4地域の調査対象農家の追跡調査を行うため、プロジェクトを平成30年3月まで延長しました。

その後2戸の調査対象農家を対象としたフォローアップ調査・実証、オンラインセミナーの開催など放牧普及を実践する取組です。

詳細はこちら>>>NZ北海道酪農協力プロジェクト

5.まとめ——米の問題は、消費者だけの話ではない

「米価高騰」と聞くと、私たち消費者の負担ばかりに目がいきがちですが、その影響は農業の構造全体に波及しています。もちろん、放牧がすべてを解決できるわけではありませんが、

私たち一人ひとりも、こうした現状に目を向けながら、日々の食生活を見直していくことが求められているのかもしれません。

関連記事