【電気柵 碍子】碍子(ガイシ)とは?電気柵で使用するポイントと事例をご紹介

電気柵を導入するときに欠かせない重要パーツ「碍子(ガイシ)」をご存知ですか?

電気が漏電しないように正しく設置するためのパーツとなるのが、この碍子の役割。

今回は、碍子の基礎知識から、具体的な使い方から設置のポイントまで詳しく解説します。

電気柵を安全かつ効果的に活用したい方必見の内容です。

電気柵は、家庭菜園や農地を守るために用いられる防獣対策の一つです。

電気柵は、家庭菜園や農地を守るために用いられる防獣対策の一つです。

電気が流れるワイヤーを張り巡らせることで、イノシシやシカなどの侵入を防ぎます。

しかし、電気柵はただワイヤーを張るだけでは正しく機能しません。

通電を効率的に行い、漏電を防ぐための部品がいくつか存在し、その中でも重要なのが「碍子(ガイシ)」です。

碍子とは、 もともとは電柱などに使用される陶器製の絶縁体の総称で、電気柵においては、電気柵ワイヤーと支柱を絶縁するための部品を指します。

碍子とは、 もともとは電柱などに使用される陶器製の絶縁体の総称で、電気柵においては、電気柵ワイヤーと支柱を絶縁するための部品を指します。

碍子があることで、ワイヤーと支柱が直接触れず、電気が地面に逃げる「漏電」を防ぐ役割を果たします。

その他製品は >>>こちら

電気柵で碍子を使う理由は主に以下の2つです。

電気柵で碍子を使う理由は主に以下の2つです。

漏電防止:碍子がないとワイヤーが支柱に触れ、せっかくの電気が漏電してしまい、効果が低下しています。

ワイヤーの高さ保持:対象動物ごとによってワイヤーの高さや段数が異なります。碍子があることで、ワイヤーをしっかり固定し、一定の間隔を保つ役割もあります。

最近では、碍子を使わない絶縁性支柱もいくつか種類があります。

その他製品は >>>こちら

支柱が木製・金属製にかかわらず、必ず電気柵専用の碍子を取り付けましょう。

支柱が木製・金属製にかかわらず、必ず電気柵専用の碍子を取り付けましょう。

絶縁テープなどで代用しようとするケースが見られますが、それだけでは漏電は防げません。

L字に曲がるような部分は支柱にワイヤーが触れてしまう恐れがあるので、碍子を2個以上使って設置するのがオススメです。

L字に曲がるような部分は支柱にワイヤーが触れてしまう恐れがあるので、碍子を2個以上使って設置するのがオススメです。

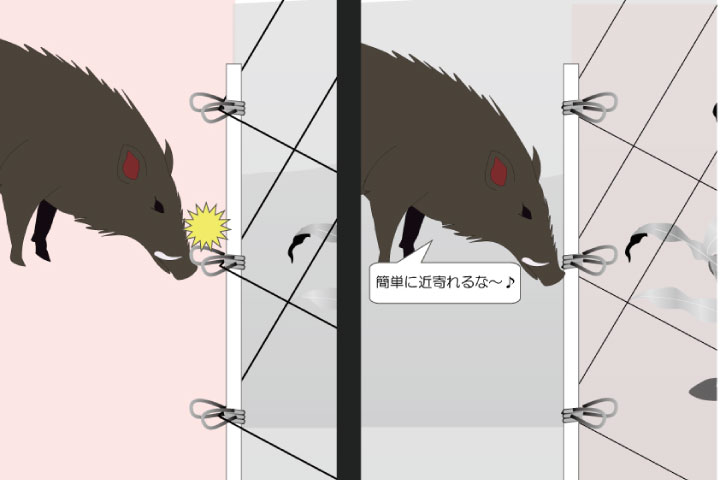

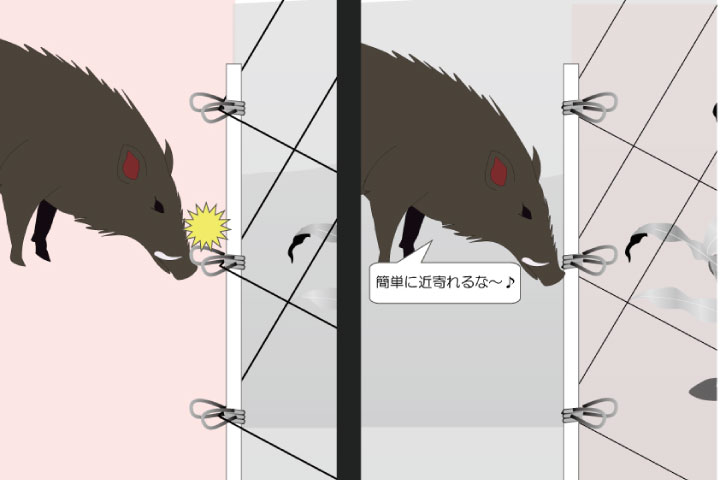

碍子は「動物が触れる側」に取り付けましょう。

碍子は「動物が触れる側」に取り付けましょう。

そうすることで、動物がの鼻がワイヤーに触れやすく、野生動物対策でも家畜の放牧でも、電気柵を学習しやすくなります。

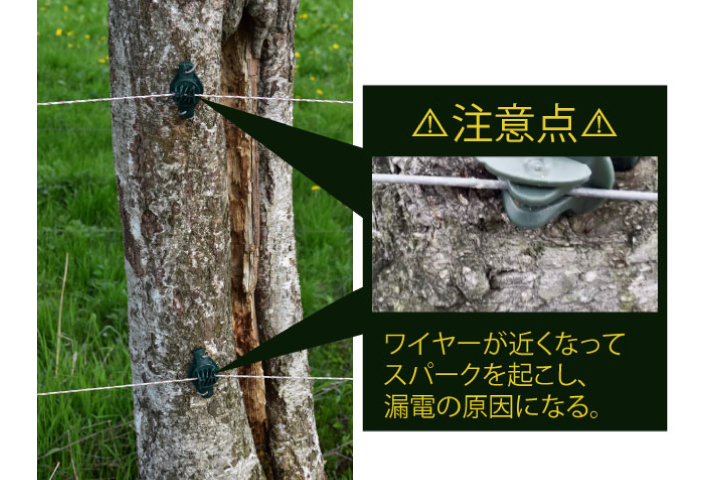

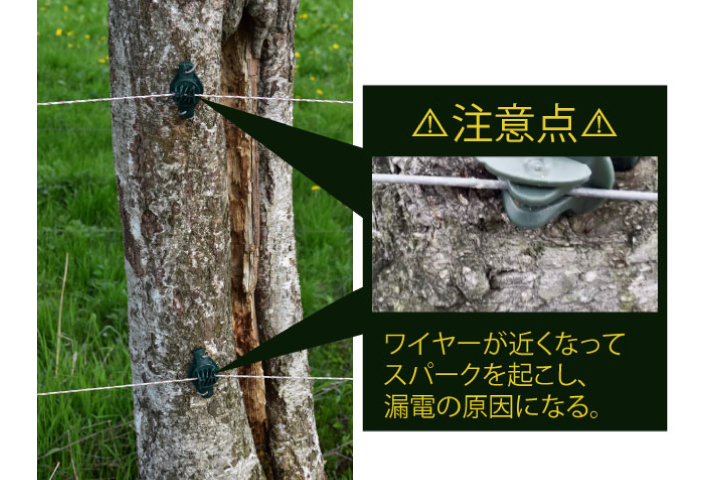

木は湿気を含むため、碍子を使っても漏電しやすい傾向があります。

木は湿気を含むため、碍子を使っても漏電しやすい傾向があります。

また、木が成長してくると碍子を飲みこむように成長することがあり、漏電の原因になってしまいます。

特に金属製の支柱は、触れると大幅に漏電します。碍子の設置位置や固定方法を工夫し、ワイヤーが直接触れないようにしましょう。

特に金属製の支柱は、触れると大幅に漏電します。碍子の設置位置や固定方法を工夫し、ワイヤーが直接触れないようにしましょう。

電気が漏電しないように正しく設置するためのパーツとなるのが、この碍子の役割。

今回は、碍子の基礎知識から、具体的な使い方から設置のポイントまで詳しく解説します。

電気柵を安全かつ効果的に活用したい方必見の内容です。

目次

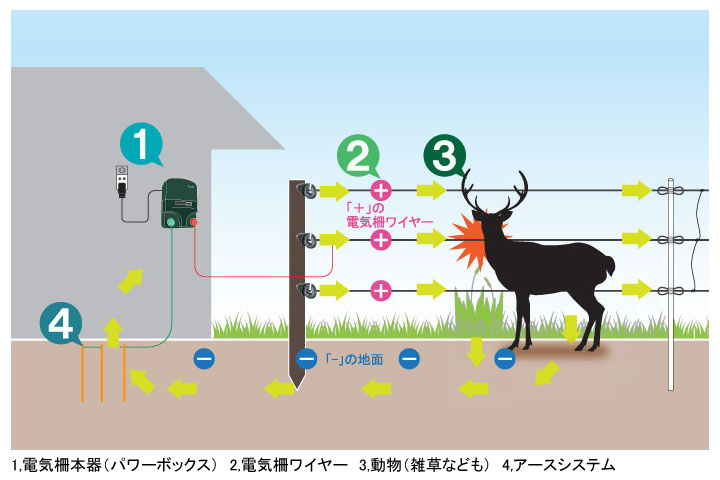

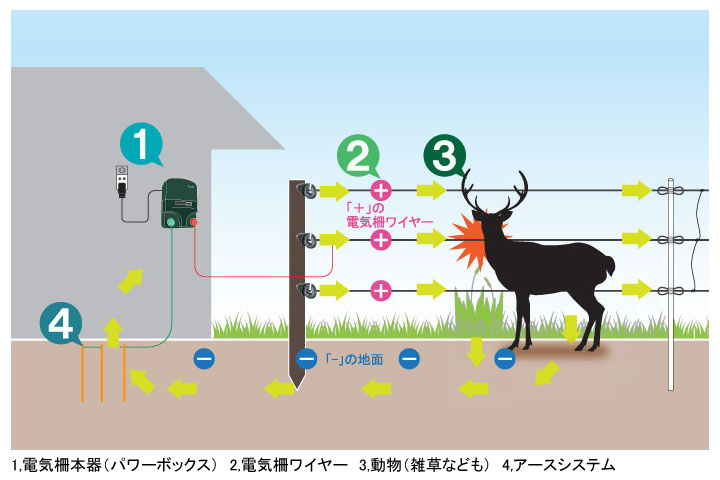

1. はじめに ~電気柵の仕組み~

電気柵は、家庭菜園や農地を守るために用いられる防獣対策の一つです。

電気柵は、家庭菜園や農地を守るために用いられる防獣対策の一つです。電気が流れるワイヤーを張り巡らせることで、イノシシやシカなどの侵入を防ぎます。

しかし、電気柵はただワイヤーを張るだけでは正しく機能しません。

通電を効率的に行い、漏電を防ぐための部品がいくつか存在し、その中でも重要なのが「碍子(ガイシ)」です。

2. 碍子(ガイシ)とは

碍子とは、 もともとは電柱などに使用される陶器製の絶縁体の総称で、電気柵においては、電気柵ワイヤーと支柱を絶縁するための部品を指します。

碍子とは、 もともとは電柱などに使用される陶器製の絶縁体の総称で、電気柵においては、電気柵ワイヤーと支柱を絶縁するための部品を指します。碍子があることで、ワイヤーと支柱が直接触れず、電気が地面に逃げる「漏電」を防ぐ役割を果たします。

参考商品

その他製品は >>>こちら

3. 電気柵における碍子の役割

電気柵で碍子を使う理由は主に以下の2つです。

電気柵で碍子を使う理由は主に以下の2つです。漏電防止:碍子がないとワイヤーが支柱に触れ、せっかくの電気が漏電してしまい、効果が低下しています。

ワイヤーの高さ保持:対象動物ごとによってワイヤーの高さや段数が異なります。碍子があることで、ワイヤーをしっかり固定し、一定の間隔を保つ役割もあります。

最近では、碍子を使わない絶縁性支柱もいくつか種類があります。

参考商品

その他製品は >>>こちら

4. 碍子を設置する上でのポイント

電気柵で碍子を使用する際には、以下の点に注意すると効果的です。4-1.必ず電気柵専用の碍子を使用する

支柱が木製・金属製にかかわらず、必ず電気柵専用の碍子を取り付けましょう。

支柱が木製・金属製にかかわらず、必ず電気柵専用の碍子を取り付けましょう。絶縁テープなどで代用しようとするケースが見られますが、それだけでは漏電は防げません。

4-2.カーブが急な場所は2個使う

L字に曲がるような部分は支柱にワイヤーが触れてしまう恐れがあるので、碍子を2個以上使って設置するのがオススメです。

L字に曲がるような部分は支柱にワイヤーが触れてしまう恐れがあるので、碍子を2個以上使って設置するのがオススメです。4-3.動物側に向けて設置する

碍子は「動物が触れる側」に取り付けましょう。

碍子は「動物が触れる側」に取り付けましょう。そうすることで、動物がの鼻がワイヤーに触れやすく、野生動物対策でも家畜の放牧でも、電気柵を学習しやすくなります。

4-4.立ち木にはできるだけ使わない

木は湿気を含むため、碍子を使っても漏電しやすい傾向があります。

木は湿気を含むため、碍子を使っても漏電しやすい傾向があります。また、木が成長してくると碍子を飲みこむように成長することがあり、漏電の原因になってしまいます。

4-5.鉄柱を使用する際はワイヤーが触れないよう十分注意する

特に金属製の支柱は、触れると大幅に漏電します。碍子の設置位置や固定方法を工夫し、ワイヤーが直接触れないようにしましょう。

特に金属製の支柱は、触れると大幅に漏電します。碍子の設置位置や固定方法を工夫し、ワイヤーが直接触れないようにしましょう。

5. まとめ

碍子(ガイシ)は、電気柵を安全かつ効果的に使うために欠かせない部品です。

特に 「漏電を防ぐ」 という役割は非常に重要で、正しく取り付けないと電気柵の効果が大幅に低下してしまいます。

これから電気柵を設置・補修する方は、今回ご紹介したポイントを意識しながら碍子を活用してみてください。

全国送料無料でお届け!まずは資料請求からはじめてみる

関連記事